Vi siete mai chiesti perché certe idee sembrano “ovvie” mentre altre ci suonano strane, quasi innaturali? Prendiamo un esempio semplice: fino a non molto tempo fa, l’idea che le donne potessero votare era considerata rivoluzionaria, persino pericolosa. Oggi ci sembra assurdo il contrario. Cosa è cambiato? Non le leggi fisiche, ovviamente, ma qualcosa di più sottile e potente: il modo in cui una società costruisce il proprio senso comune.

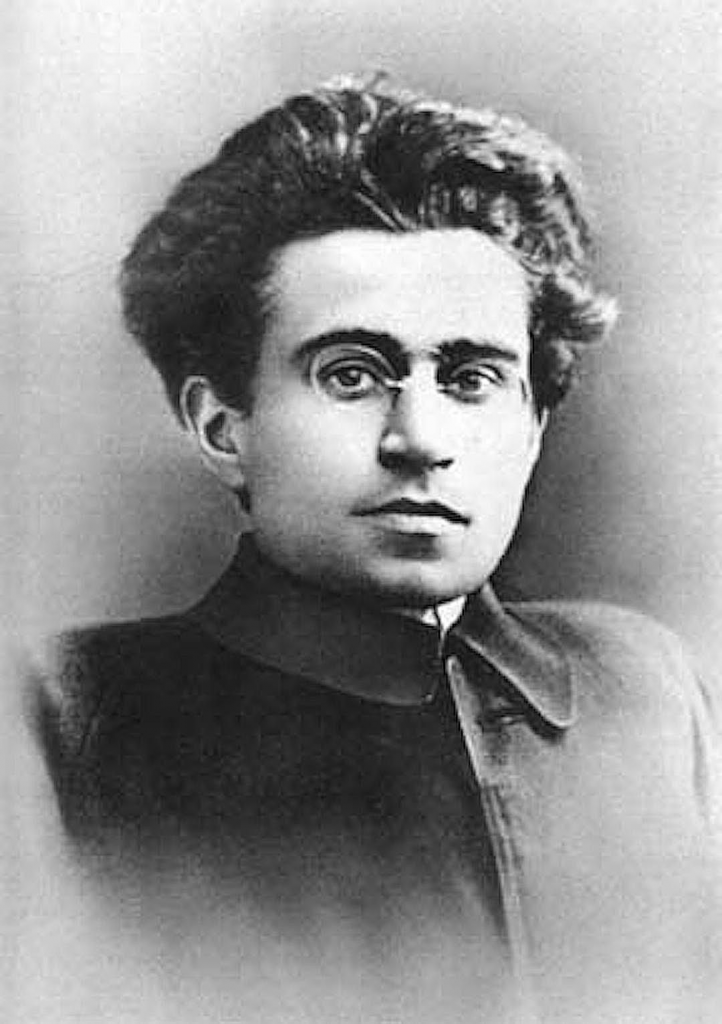

Ecco dove entra in gioco Antonio Gramsci, un pensatore che ha capito meglio di molti altri come funziona davvero il potere. Scrivendo dalla sua cella di prigione negli anni Trenta, Gramsci aveva intuito qualcosa di fondamentale: “Cultura non è possedere un magazzino ben fornito di notizie, ma è la capacità che la nostra mente ha di comprendere la vita, il posto che vi teniamo, i nostri rapporti con gli altri uomini”. Non parlava di cultura come ornamento per salotti borghesi, ma come strumento per comprendere e trasformare la realtà.

La sua grande intuizione? Il vero potere non si esercita solo attraverso la forza bruta, ma soprattutto convincendo le persone che un certo modo di vedere il mondo sia “naturale“. Gramsci chiamava questo fenomeno “egemonia culturale“. Pensateci: quando accettate senza discutere che “così fan tutti” o che “le cose sono sempre andate così”, state sperimentando sulla vostra pelle quello che lui descriveva nei suoi Quaderni dal carcere.

Oggi, mentre scrivo queste righe nel 2025, l’intuizione gramsciana appare più attuale che mai. Basta guardare come le università italiane affrontano questi temi. L’Università di Bologna dedica interi corsi al rapporto tra politica e cultura, analizzando persino la “politica dell’algoritmo”. Già, perché se Gramsci fosse vivo oggi, probabilmente studierebbe come Facebook e TikTok plasmano il nostro senso comune molto più efficacemente di qualsiasi propaganda tradizionale.

Quando le idee diventano potere: lezioni dal presente

Ma facciamo un passo indietro. Come si costruisce concretamente un’egemonia culturale? Gramsci aveva capito che servono quelli che chiamava “intellettuali organici” – persone capaci di tradurre idee complesse in linguaggi comprensibili per tutti. Non necessariamente professori universitari, ma chiunque riesca a influenzare il modo di pensare degli altri: giornalisti, artisti, insegnanti, oggi diremmo anche influencer e content creator.

Guardate cosa succede nel panorama culturale italiano contemporaneo. La Giornata del Contemporaneo 2024, organizzata da AMACI con il sostegno del Ministero della Cultura, ha coinvolto centinaia di istituzioni per “far emergere la rete dei soggetti e delle realtà che promuovono l’arte dei nostri giorni”. Sembra solo una manifestazione culturale, vero? In realtà è esattamente quello che Gramsci intendeva quando parlava di “lavoro culturale”: creare una rete di significati condivisi che orienti il modo di vedere il mondo.

Non fraintendetemi: non sto suggerendo complotti o manipolazioni. Sto semplicemente osservando che ogni società ha bisogno di costruire un immaginario comune per funzionare. Il punto è capire come questo processo avviene e chi ne ha il controllo. Ritornando a Gramsci egli scriveva, “Ci può e ci deve essere una ‘egemonia politica’ anche prima della andata al Governo e non bisogna contare solo sul potere e sulla forza materiale che esso dà per esercitare la direzione o egemonia politica“.

Il problema nasce quando questo dialogo tra politica e cultura si interrompe o diventa unidirezionale. Un corso di Letteratura Italiana Contemporanea all’Università di Bologna descrive l’Italia come “un paese divenuto in maggioranza fieramente qualunquista e perciò nemico della politica, della cultura, dell’impegno”. È una diagnosi preoccupante che dovrebbe farci riflettere: cosa succede quando una società smette di credere nel valore trasformativo della cultura?

La risposta la troviamo guardandoci intorno: polarizzazione, semplificazione estrema, perdita di capacità critica. Quando il dialogo si spezza, restano solo slogan e contrapposizioni sterili. Ed è proprio qui che l’insegnamento di Gramsci diventa prezioso: ci ricorda che la cultura non è un lusso per privilegiati, ma lo spazio dove si decide il futuro di una società.

Bibliografia e sitografia: strumenti per approfondire

- Quando ho iniziato a esplorare questi temi, mi sono reso conto che Gramsci non si può evitare. I suoi Quaderni del carcere restano il punto di partenza obbligatorio, anche se ammetto che sono impegnativi. Trentadue quaderni scritti a mano in prigione, più di tremila pagine che spaziano dalla filosofia alla linguistica. Se vi sembrano troppo, iniziate con L’egemonia culturale (Historica Edizioni), una raccolta dei passaggi più significativi su questo tema specifico.

- Per capire come queste idee si applicano oggi, ho trovato interessante Gramsci è vivo di Alessandro Giuli. L’autore, attuale ministro della Cultura, sostiene che le intuizioni gramsciane possono essere utili al di là delle divisioni ideologiche tradizionali. Un libro che fa discutere, ma proprio per questo vale la pena leggerlo.

- Chi volesse invece un’introduzione più generale alla scienza politica, consiglio Politica. Un’introduzione di Damiano Palano (Morcelliana, 2024). Palano ha il dono di spiegare concetti complessi partendo dalle domande più semplici, senza mai risultare semplicistico.

- Tra i siti che ho consultato, quello del corso di Pensiero Politico Contemporaneo dell’Università di Bologna offre una prospettiva aggiornata su come questi temi vengano affrontati nelle aule universitarie di oggi: https://www.unibo.it/it/studiare/insegnamenti-competenze-trasversali-moocs/insegnamenti/insegnamento/2024/483742

- La piattaforma di AMACI sulla Giornata del Contemporaneo mostra invece come le istituzioni culturali italiane cerchino di mettere in pratica quel “lavoro culturale” di cui parlava Gramsci, creando reti di significati condivisi attraverso l’arte contemporanea.

- Ho scelto queste fonti perché offrono prospettive diverse ma complementari: la teoria gramsciana originale, le sue applicazioni contemporanee, e gli esempi concreti di come cultura e politica continuino a dialogare nella nostra epoca. Il filo conduttore è la convinzione che questo dialogo non sia un lusso per intellettuali, ma una necessità per chiunque voglia comprendere il mondo in cui viviamo.

No responses yet